【要件定義】kintone導入前にこれをやらないと失敗します

こちらの記事はこれからkintoneを使って業務効率化を検討されている方向けの記事となります。

今回はkintoneを導入するにあたって、先にやっておくべきことをご紹介します。

それは「要件定義」です。

要件定義について簡単にお伝えすると「どのようなものを作るかはっきり決める」ことです。

この要件定義をしっかり行ったかどうかはkintoneの完成度に直結してきます。

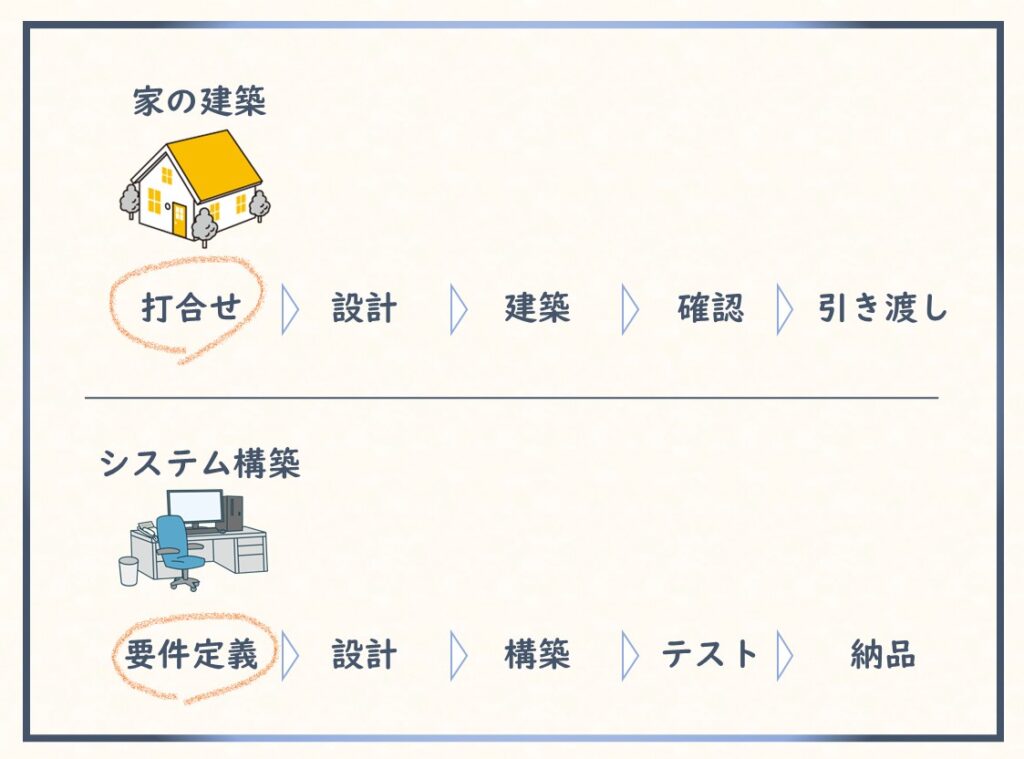

例えば、家を建てる時にいきなり建築を始めることはないと思います。

最初に施工会社と打ち合わせをして、設計図を作る、予算を見積もるなどを行ってからようやく建設を始めます。

kintoneの構築もこれと同じで最初にベンダーと打ち合わせや設計図を作成する必要があり、これが要件定義にあたります。

kintoneを社内で自製する場合でも社内の関係者と合意を取っていく必要があり、要件定義は不可欠となります。

「kintoneはノーコードツールなので要件定義は不要では?」とご質問をいただくこともあるのですが、結論からお伝えするとほぼ必須です。

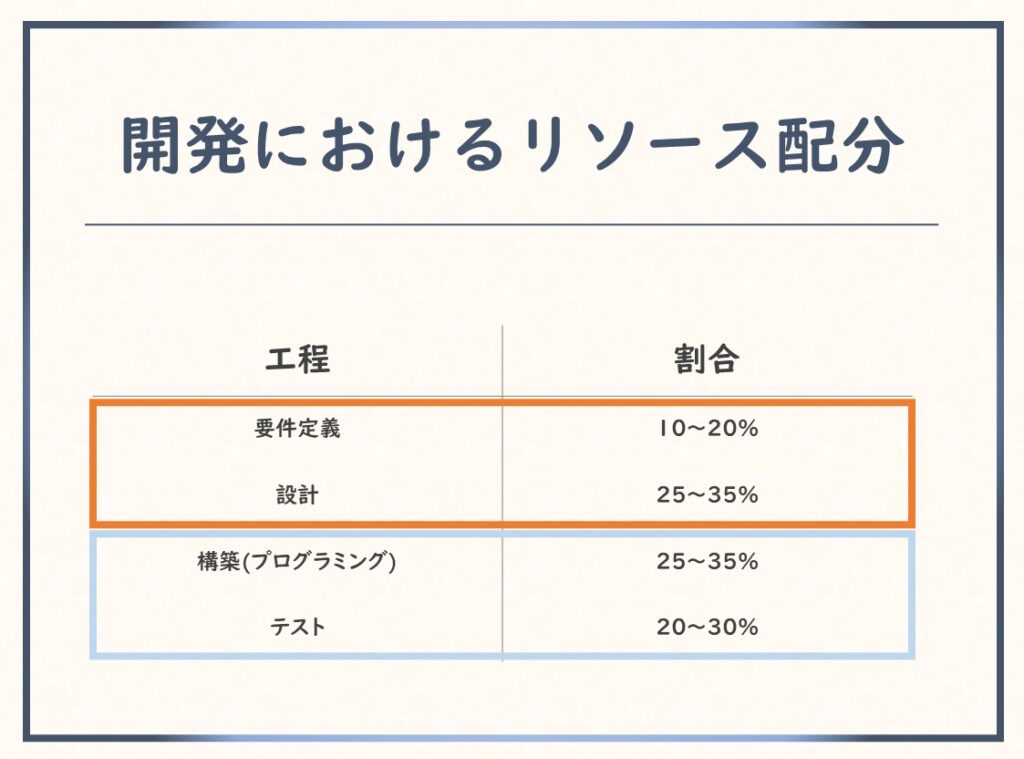

その理由として、システムの開発をいくつかの工程に分けると下図のようになります。

状況により割合は変わってきますが、システム開発で実際にプログラムを作る工程は全体の3割程度です。

そのあとのテスト工程まで含めても5-6割程度。

では、残りは何かというと要件定義や設計になります。

ノーコードツールであるkintoneで圧縮できるのは開発やテストの部分がメインであり、ここが圧縮された分、実質的な要件定義や設計のウェイトは大きくなります。

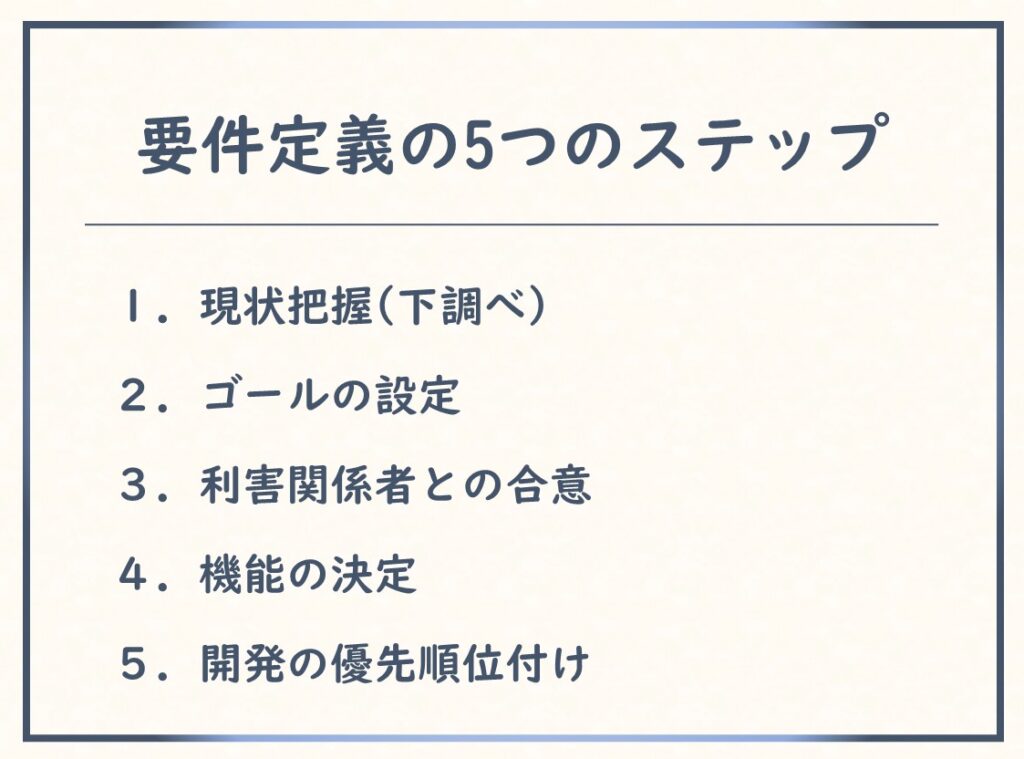

要件定義の5つのステップ

要件定義の進め方について大まかに分割すると

1.現状把握(下調べ)

2.ゴールの設定

3.利害関係者との合意

4.機能の決定

5.開発の優先順位付け

となります。

1.現状把握(下調べ)

まず最初にやるべきは現状把握です。

地味な作業に見えますが実は非常に重要です。

今現在、どの部署がどのような作業をどのような流れで行っているのか、書き出して全体の状況を把握していきます。

この過程で属人的になっている作業や、意外に手間がかかっている作業が炙り出していきます。

この現状把握をしっかりやっておかないと、開発後半になって「この機能も追加しなければならない」という出戻りが増えてきます。

2.ゴールの設定

次のステップではkintoneでこういった機能を実現したいというゴールを設定していきます。

このゴールを設定しておかないと絞り込むべき重要項目があいまいになり、結果的に重要度の低い機能が次々と追加させていきがちになります。

3.利害関係者との合意

kintoneでシステムを構築する以上、何らかのかたちで既存の業務に手を加えることになります。

このため、関係者と事前に合意を取っておかないと「聞いていなかった」といった抵抗勢力が現れ、もめる原因となります。

特に他の部署が絡む場合、念入りに合意形成が必要となってきます。

4.機能の決定

4つ目のステップは機能の決定です。

kintoneで構築したい機能を決めていきます。

最初はいきなり大きなものをつくろうとするのではなく、小規模なものを作って運用しながら組織になじませていくことが重要となってきます。

5.開発の優先順位付け

最後に開発の優先順位をつけていきます。

一度に全部構築しようとすると時間もコストもかかるので、まずは比較的小規模なものを構築していく方がうまくいきやすいです。

まとめ

kintoneの構築、運用にあたっては準備はしっかり行い、少しずつ鳴らしていく運用方法をおすすめしています。

kintoneは一度運用ノウハウを構築できれば強力なツールになりますのでぜひ試してみてください。